ファシリティマネジメントとは?FMの必要性や管理方法などを解説

office

ファシリティマネジメントとは、アメリカで誕生した新しい経営管理方式の一種です。

本記事では、ファシリティマネジメントの概要をわかりやすく解説した後、その目的と効果や実践方法、具体例を紹介します。

ファシリティマネジメントへの理解を深め、自社でも取り入れるべきかどうかの検討にお役立てください。

▼目次

ファシリティマネジメントとは?わかりやすく解説

ファシリティマネジメント(FM)とは、JFMAによれば「企業、団体等が保有又は使用する全施設資産及びそれらの利用環境を経営戦略的視点から総合的かつ統括的に企画、管理、活用する経営活動」のことです。

出典:定款|JFMA 公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会

FMAとは公益社団法人ファシリティマネジメント協会という機関です。

JFMAは日本国内にてFMの普及定着を図るとともに、認定ファシリティマネジャー(CFMJ) 資格試験などを通じて、ファシリティマネジャーの育成を推進しています。

ファシリティマネジメントは、事業の中でどのような位置づけになるでしょうか。

また、ファシリティマネジメントの対象と、実戦時に重要となるライフサイクルコスト(LCC)についても確認しましょう。

事業を支える4つの経営基盤

企業の事業(ビジネス)を支える4種類の機能分野は、経営の根底を支える経営基盤に分類されます。

- 人事

- ICT

- 財務

- FM

ICTは情報システム、FMはファシリティのことです。

つまり、ファシリティは、経営基盤の一角を支える重要な部分と言えます。

ファシリティとは、企業などの組織活動に必要となる土地、建物、構築物、設備などをはじめ、オフィス空間や人々の利用環境も包含する概念です。

従来の施設管理は、施設の維持と保全を目的としていました。

一方、ファシリティマネジメントでは、長期的・経営的な視点から「よりよいあり方」を検討し、ファシリティの最適化を実施します。

例えば、施設管理の場合は、故障した設備を修繕して胡椒前の状態に戻します。

一方ファシリティマネジメントでは、その設備が本当に今後の経営に必要かどうかという点から再検討をする点が、施設管理との大きな違いです。

ファシリティマネジメントの対象とライフサイクルコスト(LCC)

自社でファシリティマネジメントを実施する場合は、まず自社でFMの対象となる構造物を把握する必要があります。

ファシリティマネジメントの対象を具体的に列挙すると以下の通りです。

- オフィス

- 工場

- 店舗

- 病院

- 地方自治体施設

- 研究・生産・物流施設

- 教育・文化施設

- 情報管理施設

ファシリティマネジメントの対象となるものには、各々ライフサイクルコスト(以降LCC)があります。

LCCとは、簡単に言えば構造物の生涯費用のことです。

具体的には、構造物にかかる費用を、調達(製造)・使用・廃棄の各段階を総合的に考えて計算します。

ファシリティマネジメントでは、LCCを最適化して、より効率的な経営を目指します。

例えば、自社ビルを建設するか同等のビルを借りて利用するか、どちらの方がより最適かを検討するなら、LCCの算出は不可欠です。

ファシリティマネジメントの3レベル

ファシリティマネジメントは、経営・管理・日常業務の3レベルに分類されます。各レベルの業務内容は以下の通りです。

| FMのレベル | レベルにおける業務 | 業務の具体的な実施内容 |

|---|---|---|

| 経営 | FMの戦略・計画 | 全ファシリティの統括的で最適なあり方を検討する |

| 管理 | FM業務の管理 | ファシリティの最適な状態への改善を図る |

| 日常業務 | 実務 | 日常の運営維持への合理化、計画化、定量化を目指す |

経営のレベルでは、全ファシリティの最適なあり方を、統括的に検討することが主な目的です。

経営レベルでは、俯瞰的な視点から、全社におけるFMの戦略および実施計画を策定します。

管理レベルでは、経営レベルの策定した計画に則りつつ、ファシリティを最適な状態にするよう改善を図ることが主な目的です。

各設備を改築するか借り換えるか、そもそもその設備を手放すかなど、具体的な改善策は管理レベルで実施します。

日常業務レベルでは、管理レベルの指示を受けつつ、実務面でファシリティの運営維持を実施します。

ファシリティの改善後の維持管理は、日常業務レベルの担当です。

実務レベルで合理化できる点があれば報告するなどの役割も担います。

ファシリティマネジメントの目的・効果

ファシリティマネジメントを実施すると、具体的にどのような効果が期待できるでしょうか。

ファシリティマネジメントの目的・効果は以下の通りです。

- コストの最小化

- 利用者満足度と生産性の最大化

- フレキシビリティの向上

- 社会や環境への適応

これらの内容を順番に解説します。

コストの最小化

ファシリティマネジメントを推進する最大の目標は、投資コストの削減による総コストの最小化です。

情報システム(ICT)の活用による人員コスト削減も、ファシリティマネジメントにおける施策としてよく実施されます。

トータルコストを最少化することで、節約できたコストを事業活動で力を入れたい部分に投資できるようになります。

例えば、従来は各事業所に受付担当を配置し、入館証を必要分作成して受付業務を行っていたとしましょう。

事業所が10ヶ所あり、人件費に1人当たり1ヶ月50万円かかっていると仮定します。

人件費は1ヶ月あたり500万円かかる計算です。

クラウド受付サービスを導入し、サービス利用料金は月額5万円だとすると、1ヶ月あたり450万円もの人件費を削減できます。

利用者満足度と生産性の最大化

ファシリティマネジメントは、オフィスや工場、土地などの施設をより快適に利用できるようにすることも、目的のひとつにしなければなりません。

単にコストの最小化だけを目指しても、施設の使い勝手が悪くなっては従業員の生産性が低下し、経営資源の一角である人事面で支障が出るためです。

施設や環境が良くなれば、オフィスや工場で働く従業員の満足度が上がり、生産性の最大化を目指せます。

結果として、会社の業績向上も期待できます。

フレキシビリティの向上

ファシリティマネジメントを標準化して、属人化を防ぐことにより、世の中の激しい動きや将来的な経営環境の変化にも、柔軟に対応できるようになります。

社会や環境への適応

ファシリティマネジメントは、常に設備や環境を見直すため、社会の要請や時流に合わせた環境を整備しやすくなります。

例えば、オフィスの空調設備を時代に合わせて環境性能の高い機種に変更すれば、脱炭素化などの問題にも企業として対応でき、社会的評価向上も期待できます。

ファシリティマネジメントの実践方法

ファシリティマネジメントの実践方法の基本は、経営戦略の立案後に、PDCAサイクルを回して実践する「FM標準業務サイクル」です。

FM標準業務サイクルを、実際の流れに基づいて解説します。

経営戦略の立案

ファシリティマネジメントを始めるには、まず経営戦略が必要です。

ファシリティマネジメント導入前より、一般的な企業は経営戦略を立てています。

経営戦略のない場合は、経営陣が経営戦略を立案してください。

FM戦略の立案(PLAN)

経営戦略をインプットとして、FM戦略を立案します。

経営戦略として拠点の拡大があれば、新拠点の建造物を新築にするか賃貸にするかなど、具体的な計画はこの段階での立案が必要です。

自社の全ファシリティを洗い出し、各ファシリティの現状のLCCを計算し、どの対策が最適かを検討します。

計画が金銭的・日程的に実現可能かどうかもこのタイミングで精査が必要です。

プロジェクト管理・運営の維持(DO)

FM戦略が完成したら、その内容をインプットとして、プロジェクト管理や各ファシリティの運営維持を実施します。

この段階で、オフィス構築やオフィス移転などを各プロジェクトとして管理し、プロジェクトを円滑に運営できるよう、資材の調達や人員のアサインなどを行います。

定期的な評価(CHECK)

FMのプロジェクトが開始したら、定期的にFM戦略を各プロジェクトがどの程度達成したかを評価しなければなりません。

評価を定期的に実施することで、運営がうまくいっていないプロジェクトを検出し、改善案を検討する材料を集められます。

改善案の策定・実施(ACTION)

プロジェクトを評価して、改善の必要性があると判明したら、改善案の策定を行い、その改善案を実施します。

必要に応じて、改善案はFM戦略や、経営戦略に取り入れなくてはなりません。

このようにFMの実践方法はPDCAサイクルを回すことで、より高い効果を得られるようになります。

ファシリティマネジメントの具体例

JFMAは、毎年日本ファシリティマネジメント大賞(JFMA賞)を発表しています。

2022年にJFMA賞を受賞した具体例の中から、2例をピックアップして紹介します。

具体例を確認して、自社でFMを導入する際のイメージを把握しておきましょう。

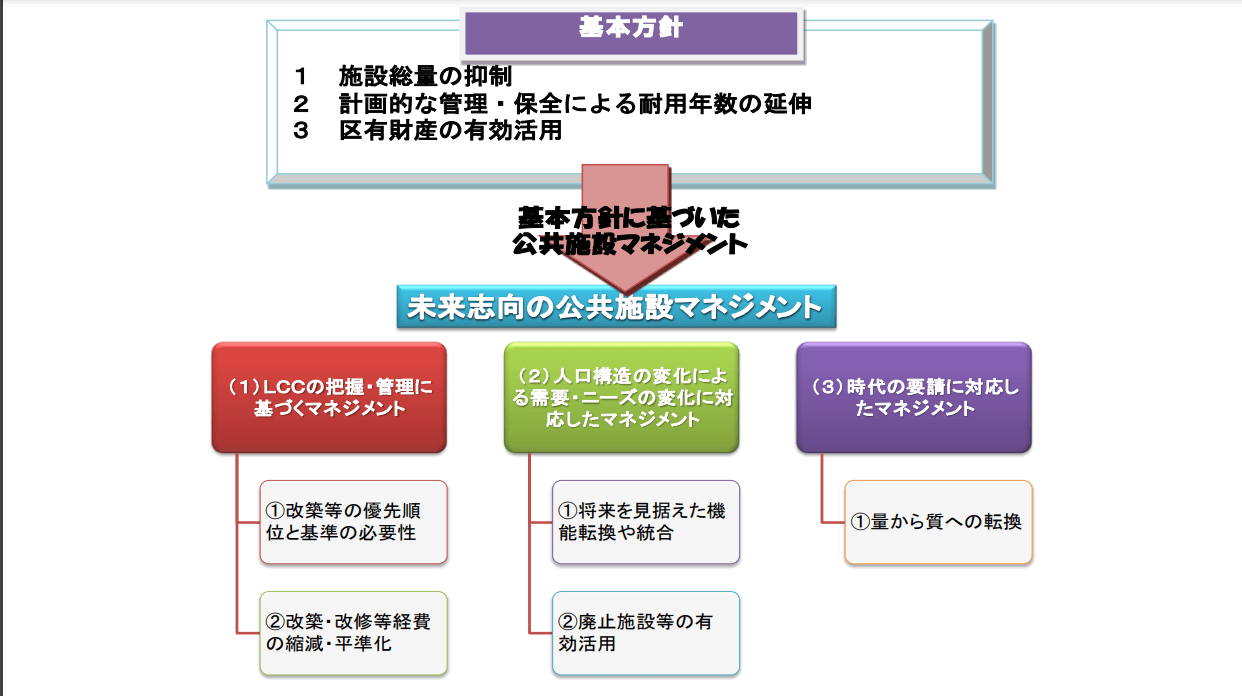

板橋区における公共施設マネジメントの取り組み

出典:第4章 区の公共施設の将来修繕・改修・改築費用(将来LCC)予測|板橋区

2022年にJFMA賞の最優秀ファシリティマネジメント賞(鵜澤賞)を受賞した「板橋区における公共施設マネジメントの取り組み」を紹介します。

板橋区では、 2011年から公共FMに取り組み始めました。

まずは施設白書での現況把握から出発した板橋区は、方向性を定めたマスタープランおよび個別整備計画の作成・実行を継続的に行っています。

公共経営は全庁で横断的な権限を採りにくいとされています。

そのような枠組みの中でも、維持改修経費の優先順位やプロジェクト計画時に事前調整のフローを作成するなどの工夫により、板橋区は統括的なFMを実現しました。

また個別計画を定期的に改訂するなどPDCAサイクルもうまく機能しており、トップダウンとボトムアップ両面を活かしている点も、高評価を得たポイントです。

リクルート社における築60年のビンテージビル活用の取り組み

出典:CSR担当者リレーコラム第14回:リクルート(第2回)|オルタナ

同じく2022年にJFMA賞の優秀ファシリティマネジメント賞(鵜澤賞)を受賞した「築60年のビンテージビルに新しいオフィスのスタンダードを創る」(リクルート社)を紹介します。

継続的に社内でFMを推進し、経営戦略からプロジェクト計画を立ててFMを実施した、レベルの高いFMとして評価された事例です。

大手企業のリクルートでは、全社再編活動が始まっており、この事例はその先行実施部分に当たる活動です。

まず、オフィスの周囲に分散する7拠点を1つのビルに統合し、年間賃料の約60%削減に成功しました。

削減した費用は、改修投資の原資に充当しています。

次に、将来の働き方を策定し、その働き方を実現するために、FMのコンセプトを4つ策定しました。

例えばコンセプトのひとつである「安全なタッチレス環境」を実現するためにエレベータやドアのタッチレス化を進めるなど、コンセプトに沿った作業が進められています。

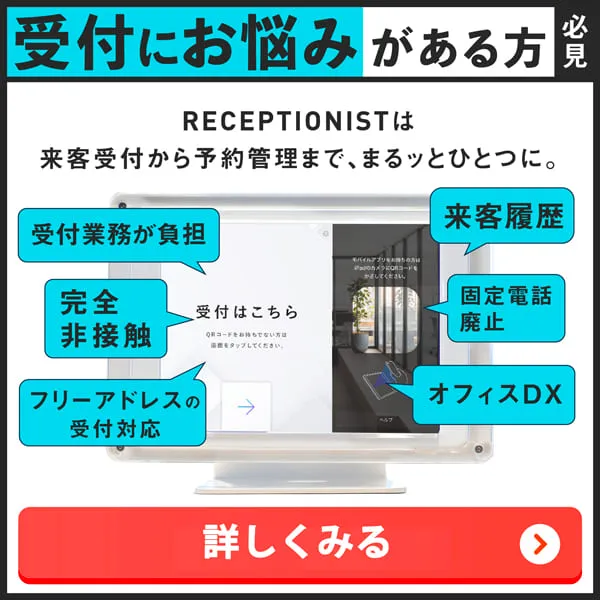

ファシリティマネジメントに役立つ「RECEPTIONIST」

当社のクラウド受付システム「RECEPTIONIST」は、オフィスの設備や施設管理の強化・効率化の手助けになり、ファシリティマネジメントにもおすすめです。

受付業務がクラウドサ―ビス内で完結するため、拠点ごとに受付担当者を配置する必要がなく、人件費を削減できます。

拠点数が多く、受付業務や受付担当の人件費が重荷になっている場合は、特に得られる効果が高いため、ぜひ導入をご検討ください。

まとめ

ファシリティマネジメント(FM)は、自社の保有および借りている建造物や環境を、長期的な視野で最適化するための方法です。

従来の設備管理は、建造物の維持管理が目的ですが、FMではファシリティを「より良く利用」することを目的とします。

自社にFMを取り入れる場合は、対応できる体制をしっかりと組み、計画策定から実施、定期的な効果検証など、PDCAサイクルを回せるようにしましょう。

FMを理解してファシリティを最適化し、経営資源として活かしきるように意識して行動してください。

オフィスDXの第一歩として「受付のDX」から始めよう!

・リモートワーク環境が整わず、出社しなければいけない従業員がいる

・社内をフリーアドレスにしたいけど移行できずにいる

・来客対応がアナログなまま効率化できてない

・経団連が発表した「来訪者履歴」が自動で取れていない

・会社で利用するビジネスチャットをベースに効率化をしていきたい

などの課題があれば、RECEPTIONISTで即解決しましょう!